Ремёсла. Ремёсла — Путеводитель по русским ремёслам

Путеводитель посвящён русским ремёслам, о каждом ремесле в нём рассказывается отдельно.

Статьи по нужным темам вы найдёте в подрубриках:

Приглашаем посмотреть

Что такое ремесло

Если кратко — это ручной труд, работа и уменье, которым зарабатывают на жизнь. Без ремесленной деятельности трудно представить себе человечество.

Понятие ремесла многогранно. Одни считают, что создание художественных произведений, это уже не ремесло. Другие — считают профессию, скажем, художника или иконописца, поэта или актёра ремеслом.

Юные кружевницы Путеводитель по русским ремёслам, CC BY-SA 3.0Так, или иначе, в любом деле можно достичь художественных и профессиональных высот, но любое профессиональное дело начинается с простой необходимости, затем достигается мастерство ремесленника, а уж потом оно может превратиться в широкое производство ли прославить отдельного мастера, достигшего совершенства.

Работа художницы Светланы Ивановой Путеводитель по русским ремёслам, CC BY-SA 3.0Примеров этому у народов России много. Нашу лаковую миниатюру, жостовские и тагильские подносы, абрамцево-кудринскую резьбу и многое другое, можно смело отнести к произведениям искусства.

Конечно в ремесле многое зависит от личного мастерства.

В одном из словарей читаем:

Мастер городецкой росписи Соколова А.В. Путеводитель по русским ремёслам, CC BY-SA 3.0«Для России характерны: применение простых орудий труда, решающее значение личного мастерства ремесленника , индивидуальный характер производства (ремесленник работает один или с ограниченным числом помощников)».

Для чего и почему

История ремесла восходит к началу производственной деятельности человека, прошло длительный исторический путь развития, принимая различные формы:

- домашнее ремесло — в условиях натурального хозяйства

- ремесло на заказ — в условиях разложения натурального хозяйства

- ремесло на рынок

На развитие и формирование ремёсел большое влияние оказал климат, географическое положение, политические и исторические факторы.

Кустарные промыслы и ремёсла Нижегородской губернии. Производство крупных весовых коромысел. Деревня «Красная Рамень» Семёновского уезда. 1896 год Неизвестный фотограф конца XIX века,ru.russianarts.online

Доклад «Ремесленники на Руси»

Ремесло на Руси

Бородкина Надежда Михайловна, воспитатель дошкольного учреждения

МБОУ «Верх Рождественская ООШ» (с.Верх-Рождество)

Ремесло на Руси

Еще в далекой древности люди умели делать своими руками многие нужные им вещи: шили одежду, вышивали полотенца и скатерти, вязали кружева, плели из лозы и бересты корзины, миски, коробы, лепили из глины горшки и кувшины, кружки и тарелки, забавные игрушки, вырезали из дерева ложки и смешные фигурки птиц, животных и лесовиков, украшали узорами предметы, сделанные из разных материалов.

Ручное изготовление разных изделий называлось ремеслом. Людей с такими умелыми руками называли умельцами и еще – ремесленниками.

Ремесло – это рукодельное мастерство. Ремеслу учиться нужно с самого детства. Бабушки и дедушки передавали секреты мастерства своим детям и внукам, которые потом становились взрослыми и тоже учили ремеслу уже своих детей и внуков.

Дошкольный возраст – это фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка.

Творчество – специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы можем утверждать, что творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к действительности.

Способность к рукодельному мастерству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе творческую личность, развить способности, которые помогут ему стать творцом. Творческая личность – это достояние всего общества.

Рукодельное мастерство является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе творчества у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки.

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами ремесленной деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.

Рукодельное мастерство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии в ремесле.

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения рукодельного мастерства в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой активности. Традиционные техники рукоделия демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов.

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.

Именно поэтому, разнообразные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.

Видеть красоту предметов ремесленного искусства, попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка?

В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира, так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка».

В ходе проделанной мной работы выявилось, что рукодельное мастерство является одним из наиболее любимых занятий детей. На этих занятиях дети проявляют большую заинтересованность к различным видам ремесла. Дети знакомятся с изготовлением глиняных изделий, создают декоративные пластины, подарки – сувениры, кулоны и броши, забавных животных. Для изделий из соломы, учатся собирать соломины с разными оттенками желтого цвета и подготовить ее к работе. Из полученного материала совершенствуются в создании соломенных скульптур, объемного панно и полотно, бус и браслетов, ковриков для кукол. Заготовка и изготовление поделок из природного материала (листьев, кореньев, спилов, шишек), изготовление мягкой игрушки, папье-маше, сувениров из солёного теста способствует развитию творческих способностей дошкольников. Углубляются знания по конструированию и моделированию, развивают эстетический вкус. У детей формируется представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе материал, формируются профессиональные навыки, что способствует подготовке к пред профильному обучению.

На занятиях дети знакомятся с народными промыслами, что способствует развитию духовной культуры детей.

Такое многообразие видов деятельности позволяет максимально раскрыть творческие способности детей, создать для каждого ситуацию успеха. Если у ребенка что-то не получается с одним видом деятельности он знает, что на следующем занятии его ждет новое дело, возможно, более интересное и результативное.

Каждый из видов деятельности – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в работах свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть разные образы. Занятия не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира, историю предков через ненавязчивое привлечение к процессу. Занятия превращаются в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного материала. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности.

Разнообразие способов рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, и воображение, вызывает желание придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с различными материалами. В процессе творчества, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний.

Успешность занятий по рукодельному мастерству приводит к тому, что дошкольники самостоятельно изготавливают подарки и сувениры близким; активно организуют тематические выставки, участвуют в праздниках школы.

С ознакомлением секретов мастерства наших далеких бабушек и дедушек предлагаю познакомиться с материалами таких занятий.

«В гостях у мастера – гончара»

Давным – давно прежде чем изготовить разнообразные глиняные изделия, люди долго – долго искали глину. Место, где ее наконец находили, называли глинище. Из глинища глину копали и приносили домой. Ее хорошо месили, чтобы глина стала мягкой и послушной, как тесто для пирогов.

Из готовой глины начинали лепить. А лепили из нее разные полезные вещи – миски, горлачи, кувшины, горшки, кружки, красивые плитки, детские игрушки и еще многое другое.

А знаете, как лепили? Маленькие посудинки да игрушки выжимали из кусочков глины. Большую посуду из маленького кусочка не сделаешь, и ее склеивали из глиняных колец – накладывали одно на другое, еще одно на другое и хорошо примазывали, чтобы они не развалились. Чтобы было удобнее, пользовались деревянной подставкой, или ручным кругом. Он надевался на колышек, вбитый посреди небольшой скамеечки, и круг можно было поворачивать в разные стороны. Предмет, который лепили, стоял на круге и тоже поворачивался, и его можно было видеть со всех сторон.

А уже позже начали лепить на настоящем быстроходном гончарном круге. Его раскручивали ногами, а руками в это время лепили на нем какую – нибудь посуду.

Вылепленные изделия сушили несколько дней, а потом обжигали в домашних печках или в специальных гончарных печах.

После обжига все изделия становились крепкими, не размокали в воде, как простая глина. Обожженные изделия назывались керамикой. Затем керамические изделия раскрашивали.

Глина была разная, и после обжига получались предметы разного цвета: красные, коричневые, белые, черные. Красивые узоры делали изделия нарядными и привлекательными.

А когда изделия были совсем уже готовы, их расставляли на лавках и завалинках по всему селу. Собирались взрослые и дети, рассматривали их, а потом пели песни, плясали. Играли в разные веселые игры.

Если вы захотите научиться лепить игрушки, подарки – сувениры и разные другие красивые вещи, тогда давайте познакомимся с большими и маленькими секретами гончарного мастерства.

Приготовьте материалы, без которых вам никак нельзя будет обойтись:

дощечку, на которой вы будете лепить;

палочки – стеки разной формы;

колпачки и пустые стержни от авторучек, чтобы было чем украшать изделия;

влажные тряпочки и небольшие кусочки мешковины;

и, конечно, мягкую глину, которая может быть разных цветов: серой, белой или красной.

«Декоративные пластины»

Эти красивые пластинки – плитки можно сделать из глины или цветного пластилина. Они могут быть разной формы: круглой, квадратной, прямоугольной или овальной, а еще такой какую вы сами придумаете. И рисунок на пластинках тоже может быть разным.

Процесс изготовления:

Сначала надо вырезать из белой бумаги нужную вам форму (круг, квадрат или др.).

Нарисуйте простым карандашом на вырезанной форме какой – нибудь не сложный рисунок. Получился эскиз.

Из комка глины круглой палочкой или игрушечной скалкой раскатайте лепешку такой толщины, как ваш палец.

Чтобы глиняная лепешка не прилипла к дощечке и хорошо и хорошо на ней двигалась, подложите под лепешку небольшой кусочек бумаги.

Наложите на глиняную лепешку ваш рисунок – эскиз и обрежьте вокруг него стекой лишнюю глину. Вот и готова основа вашей пластины.

Перенесите с эскиза ваш рисунок на плитку. Сделать это можно по – разному :

пережать контур рисунка тонкой палочкой или пустым стержнем так, чтобы на плитке остался след;

смотреть на эскиз и палочкой нарисовать на своей пластине такой же рисунок.

Контур рисунка готов, но это еще не все. Теперь надо выполнить изображение на пластине. Это же можно сделать по – разному:

вдавливать глину вокруг контура рисунка стекой или пальцем так, чтобы сам рисунок стал выпуклым;

вырезать стекой крупные части рисунка из раскатанной лепешки и составить из них изображение на пластине;

чтобы каждая часть была по эскизу нужной величины и формы, разрежьте бумажный эскиз на части и каждую часть его накладывайте отдельно на лепешку, из которой будете вырезать;

а еще можно накладывать на пластину части, вылепленные отдельно в виде колечек, шариков, ягод, цветов, фигурок птиц, бабочек и т.д.

Чтобы части рисунка, выполненного на пластине из глины, хорошо держались и не рассыпались, их надо осторожно, не портя форму, примазать к основе стекой или концом пальца.

Осталось сделать изображение нарядным: украсьте придуманным узором из кружочков, веточек и листьев, шариков и змеек, завитков и ягод предметы на вашей пластине, а пустые места вокруг них заполните маленькими точками, штришками, ямочками, выполненными стекой, обратной стороной пустого стержня или колпачком от шариковой ручки.

Ребята, перед тем как, вы начнете делать свои пластины – плитки, подымайте сначала, для чего они будут предназначены. Для подарка маме или папе, бабушке или дедушке, вашим друзьям или для украшения игрового уголка, своей комнаты. Ведь от этого будет зависеть содержание вашего эскиза. Например, маме можно подарить пластину с цветами или красивой бабочкой, а папе или дедушке – с изображением самолета или ракеты.

«Забавные игрушки. Дудочка – свистулька»

Хотите открыть магазин веселых игрушек? Тогда давайте вылепим их из глины и пластилина. Подумаем вместе, какие игрушки можно назвать забавными, как и где с ними можно играть. Какие из игрушек, представленных вам вы хотели бы сделать? Придумайте свою веселую игрушку, которой в книжке нет, представьте себе, какой она должна быть формы, сколько у неё будет частей.

У каждой забавной, веселой игрушки обязательно должна быть смешинка или веселинка. Придумайте для вашей игрушки такую смешинку веселинку.

Не забудьте, нужно сделать вашу игрушку красивой и нарядной. Вот теперь можно приступать к работе. Да – да, к работе, потому что сейчас мы с вами станем мастерами – игрушечниками.

Раскатайте палочкой комок глины так, чтобы получилась прямоугольная пластина.

Обверните пластину вокруг длинной палочки или карандаша, соедините стороны и пальцем или влажной маленькой тряпочкой загладьте шов, чтобы его не было видно.

Осторожно снимите трубочку с палочки.

Один конец трубочки сделайте пошире (пожмите пальцами его край и слегка растяните), а второй конец немножко срежьте деревянным ножом.

Расправьте палочкой отверстия – дырочки в каждом конце трубочки, чтобы они не потеряли форму.

Обратной стороной стержня или тонкой трубочкой сделайте возле тонкого конца трубочки – дудочки одну дырочку побольше, а потом отступите немножко и сделайте еще три дырочки поменьше на одинаковом расстоянии одна от другой.

Украсьте дудочку по своему выбору.

Вот и готова дудочка. Когда она высохнет попросите взрослых ее обжечь.

Литература:

Гукасова А. М. Самостоятельная творческая деятельность дошкольников. М.: Педагогика, 2000.

Горунович Л. Б. Декоративная деятельность дошкольников. Минск: Народная асвета, 2001.

Казакова Т.Г. Изобразительное творчество в детском саду. М.: Педагогика, 2001.

Казакова Т.Г. Художественное развитие дошкольников. М.: Педагогика, 2002.

Поломис Карел. Дети на отдыхе. М.: Культура и традиции, 2005.

infourok.ru

Краткая история ремёсел | OOLEY

Зарождение ремесел

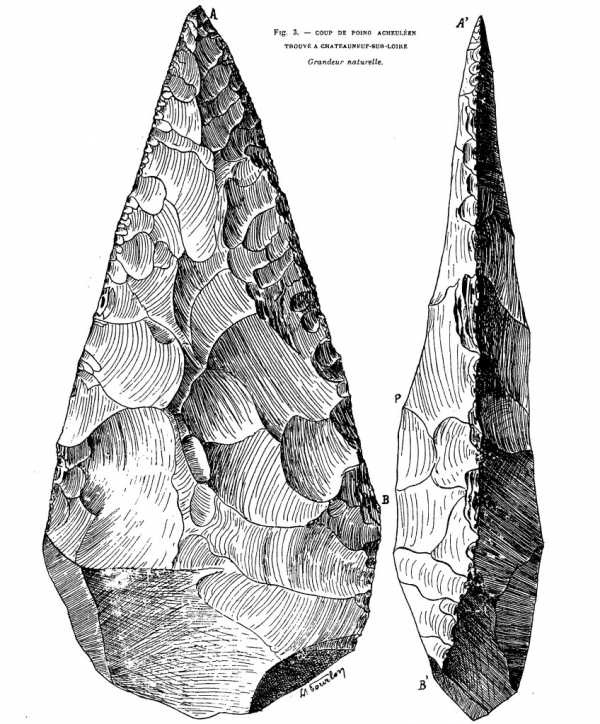

Человек разумный и ремесло — ровесники. Именно по признакам сознательного практического освоения окружающей действительности и можем мы определить уровень развития сознания в тот или иной исторический период. Ремесло начиналось с камня, просуществовав в виде различных способов нахождения и раскалывания кусков породы около миллиона лет, пока к ним не присоединилась простейшая деревообработка в виде ломания и обработки палок и привязывания их к камням с помощью лозы. Так появились умельцы, делающие каменные топоры и копья. Из поколения в поколение передавались эти скудные технологические знания, иногда теряясь на века, иногда снова набирая силу. Пройдет еще 300 тысяч лет, пока человечество в лице некоторых продвинутых сообществ не изобретет, например, пошив одежды. До открытия земледелия в это время остается еще более 80 тысяч лет.

Конечно, объем знаний не ограничивается познаниями в той или иной технологии. Древнему человеку для выживания нужно было превосходно знать и понимать дикую среду его обитания. В наше время известны примеры достаточно подробно изученных отдельных затерянных племен, к моменту изучения не знакомых не только с обработкой металла или стеклом, но и с земледелием или даже не изобретших колеса. И каждый раз очевидно, что постепенно накапливающаяся культура группы, однажды придя к некоторому равновесию с относительно стабильной окружающей средой, способна передаваться и сохраняться веками и даже тысячелетиями.

Поначалу все знания передавались по наследству путём демонстрации и копирования. Набора нечленораздельных звуков и мимики хватало чтобы передать все передовые знания своего времени за считанные дни, даже учитывая невысокое интеллектуальное развитие тогдашних людей. Многое, наверняка, передавать не удавалось и многие открытия и идеи тех людей так и остались невыраженными за полным неимением средств для этого. Веками и тысячелетиями по крупицам различные сообщества накапливали примеры и знания, по разному встраивая их в свою картину мира. Постепенно накапливая опыт, обзаводясь средствами для его передачи и сохранения в виде звуков, рисунков и знаков, сообщества обзавелись своими неповторимыми культурными системами.

Культура как правило приобретает форму определенной традиции, задающей форму общественной и частной жизни людей. Именно с помощью традиций передается в веках накопленный опыт. Основным способом передавать практические технологические знания тысячелетиями остаётся непосредственная демонстрация с устными комментариями и работой над ошибками. Пока объем знаний остается сравнительно небольшим, почти каждый член общества может быть носителем всей совокупности традиций, культуры целиком.

Безусловно, специализация деятельности в примитивной форме существовала с самых ранних пор: очевидные различия между полами или возрастными группами привели к первичному разделению производственных ролей. Дальнейшее развитие разделения труда смогло произойти только через многие тысячи лет в результате развития технологии и следовавшего за этим усложнения культуры. Возникновение и разделение скотоводства и земледелия, выделение из земледелия и самостоятельное развитие различных ремёсел, появление новых форм умственного и физического труда наметило основные границы между различными сферами деятельности. Многие века просуществовав в виде домашней промышленности, ремёсла удовлетворяли внутренние потребности сообщества и носили преимущественно семейный характер. Только с появлением и развитием рыночных отношений стала возможной более узкая специализация и обособление отдельных профессий.

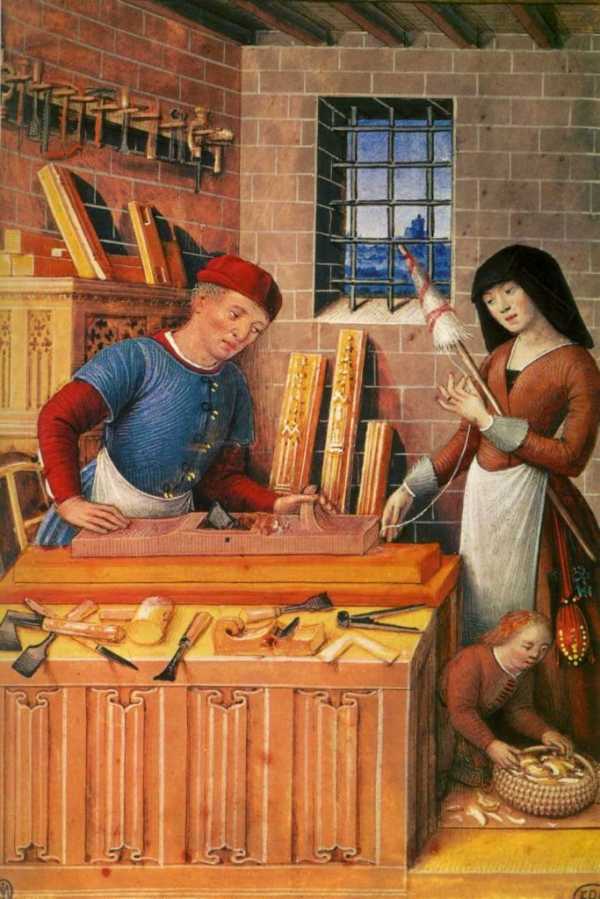

Ремесленники как социальный слой

Несмотря на широкое использование рабского труда, уже в городах Древней Греции, Древнего Рима, стран Древнего Востока слой профессиональных ремесленников был довольно многочисленным. Последовавший за распадом Римской Империи культурный упадок лишь ненадолго отложил дальнейшее развитие и уже в Раннем Средневековье начинают выделяться кузнечное дело, плотничество, ткачество, появляются профессиональные строители и стекольщики. Тогдашние мастера были как правило универсалами и представляли каждый целую отрасль. В это время начинается разделение универсального вотчинного производства, целью которого было обеспечение внутренних нужд хозяйства, и товарного производства, ориентированного на рынок. Все большее распространение получает работа на заказ, а с развитием рыночной торговли активно развивается производство товаров на продажу. Появляются первые бродячие ремесленники, для которых их мастерство и личные инструменты становятся единственным способом прокормиться.

Расцветающие и набирающие силу города впитали огромные массы умельцев, состоявших не только из обезземеленных крестьян, становившихся преимущественно наемными работниками, но и из увлеченных производством состоятельных людей, сформировавших слой успешных мастеров и предпринимателей. Городские ремесленники надолго стали основным населением большинства городов.

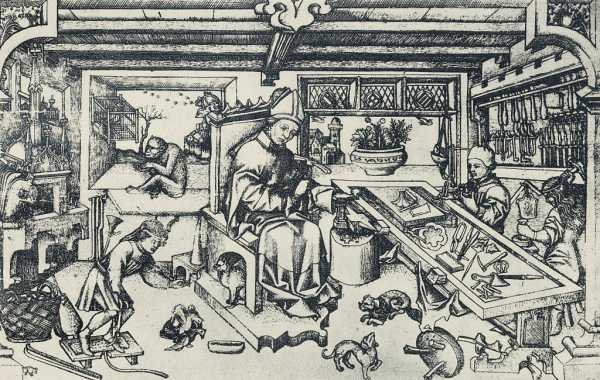

Постепенно сложилась новая производственная ячейка — ремесленная мастерская, в которую входил сам мастер, несколько подмастерьев, а также несколько учеников. Мастера одной или схожих профессий объединялись в цеха, бравшие на себя множество различных функций от регламентирования количества и качества оборудования мастерских и их продукции, количества подмастерьев и учеников и определения продолжительности рабочего дня до отстаивания коллективных интересов отрасли и даже формирования городского военного ополчения. В случае роста конкуренции между мастерами, руководство цехов могло попросить часть мастеров переехать в другой город, но чаще всего они сами смело переселялись в новые места, где их мастерство оказывалось более востребованным. Цехи поддерживали и развивали престиж мастеров и их искусства. Всё больше людей уходили в ученики к мастерам, чтобы в течение нескольких лет достичь определенного уровня и получить возможность стать подмастерьем. В первое время чтобы стать полноценным мастером, членом цеха и получить право иметь свою мастерскую, подмастерью нужно было несколько, как правило семь, лет набираться опыта, а затем своими силами и на личные средства сделать «шедевр» — образец мастерства, представляемый перед мастерами цеха. Поначалу охотно принимавшие в свои ряды новых мастеров, цехи постепенно становились все более закрытыми организациями. Усложнялись правила приёма в цех, а разрыв между мастерами и подмастерьями всё увеличивался. Обремененные цеховыми тяготами подмастерья часто были вынуждены покидать города в поисках лучших условий. И также как в среде бродячих мастеров зародились цехи, среди недовольных своим положением подмастерьев рождались и их аналогичные союзы — компаньонажи. Добровольные объединения ремесленников — цехи, гильдии, артели — на протяжение многих веков составляли основу производства, однако стремительное развитие капитализма, сумевшего оседлать волну прогресса, привело к резким изменениям в этой сфере.

Превращение ремесла в промышленность

Продолжающийся рост городов и накопление гражданами значительных капиталов привело к выделению класса городских буржуа — владельцев крупной собственности, живущих приносимыми её использованием доходами. Концентрируя в своих руках товары, помещения, территории и средства производства, этот класс приобретает все большее экономическое влияние. Не редкостью становится превращение ремесленных цехов и мастерских в капиталистические предприятия, а обладающих капиталами мастеров в предпринимателей, использующих в производстве исключительно наёмный труд.

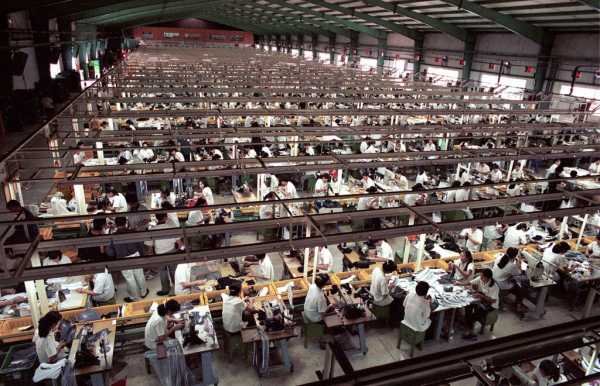

Все большее распространение получает практика скупки, когда крупные купцы приобретали сразу большие объемы продукции и перепродавали её на местных и внешних рынках. Постепенно отдаляясь от рынка, ремесленник уже начал терять элементы своей независимости, а накопление купеческого капитала способствовало дальнейшему низведению мастеров до статуса простых наёмных работников. Сначала в виде раздачи сырья отдельным мастерам с последующей скупкой результатов, затем в форме рассеянных мануфактур, пользующихся низкой стоимостью работы деревенских ремесленников-кустарей на дому, капитализм привёл ко все нарастающей концентрации средств в руках влиятельного меньшинства, увеличивающейся специализации работников и большему имущественному расслоению населения. На первое место в производстве товаров выходят крупные производственные мануфактуры, эксплуатирующие труд наёмных работников, выполняющих всё более специализированные функции. Проникновение мануфактурного способа производства в различные ремёсла быстро разделяет их на отдельные составляющие действия и специализации, значительно повышая эффективность производства. Каждый работник мануфактуры представляет лишь небольшую часть производственной цепочки и хотя он всё лучше осваивает вверенный ему участок, повышая общую эффективность, он всё больше впадает в зависимость от хозяина предприятия и своей узкой специализации.

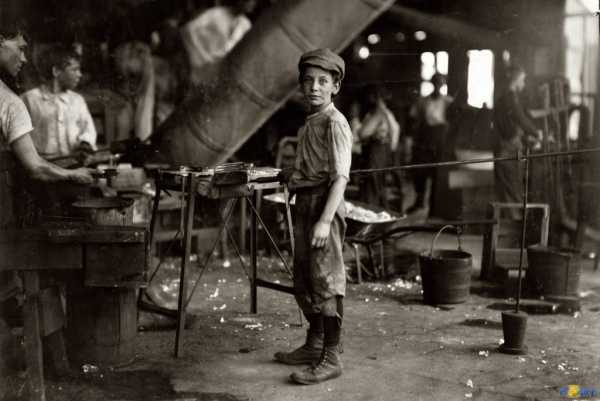

Оставаясь на протяжение нескольких столетий основной формой крупного производства, мануфактуры создали основу для последующей индустриализации. Изобретение прядильных машин и других станков способствовали стремительной механизации, а развитие капитализма создало предпосылки для укрупнения производства. Первоначально приводимые в движение водяными мельницами, машины существенно упрощали массовое производство, превращая работающие преимущественно на заказ мануфактуры в промышленные предприятия нового типа — фабрики. Фабричное производство способствовало еще большему имущественному и интеллектуальному расслоению, низводя труд рабочего до выполнения все более простых и строго регламентированных функций.

Начавшись во второй половине XVIII века промышленная революция всего за один век радикально изменила практически все сферы жизни человека. Изобретение паровой машины позволило переместить разбросанные по берегам рек фабрики в города и еще больше сконцентрировать и механизировать производство. Освоение новых способов получения и обработки металла не только расширило сферу его применения, но и способствовало значительному укрупнению металлургической и горнодобывающей промышленности. Этот период характеризуется взрывным ростом промышленного производства, происходящего на фоне все большего усугубления положения рабочего. Разорение деревни и мелких производств заставило переселиться в города огромное количество людей, поступавших на работу на фабрики для выполнения, как правило, низкоквалифицированного монотонного труда. И если до изобретения газового освещения рабочий день нормировался по продолжительности светлого времени суток, то с введением повсеместного газового, а затем и электрического освещения, продолжительность рабочего дня стала доходить до 12-15 часов в сутки. Благодаря машинам для производства больше не требовалась значительная физическая сила, в промышленности начал активно использоваться женский и детский труд.

Конечно, рабочие не всегда мирились с такой эксплуатацией и на протяжение всей промышленной революции наблюдается множество случаев сначала спорадических уничтожений разгневанными людьми машин и фабрик, затем коллективных обращений и ультиматумов правительству, а в последствии и ряда полномасштабных восстаний и революций. В результате этой борьбы была резко сокращена продолжительность рабочего времени, практически прекращена практика использования детского труда, развилась система всеобщего образования.

Новые витки промышленной революции, основанные уже не на отдельных удачных изобретениях, а на целенаправленном процессе научного изучения, способствовали еще большему росту эффективности производства. К началу XX века наступил расцвет индустриальной эпохи. Механизация сменяется автоматизацией, производство приобретает потоковый характер. Несмотря на все еще преобладающий низкооплачиваемый труд низкоквалифицированных работников, все более востребованным становится профессия инженера и технолога. Наряду с профилированием образования происходит и развитие различных схем карьерного роста. Постепенно расширяется средний класс, составленный из наиболее высококвалифицированных рабочих и владельцев малого бизнеса. Индустриализация начинает сталкиваться с различными ограничениями дальнейшего роста, будь то ограниченность рынков сбыта и кризисы перепроизводства или растущая стоимость рабочей силы в наиболее промышленно развитых областях, делающее производство неконкурентоспособным в стремительно глобализующемся мире. Всплески промышленного производства нередко сменяются периодами глубоких социально-экономических кризисов. Все большее значение начинает играть доступ к начинающим истощаться природным ресурсам. XX век продемонстрировал всю мощь массового производства не только миллионами автомобилей и элементов быта, но также танками и артиллерийскими снарядами, оптовыми партиями поставлявшимися на поля ужасающих мировых войн.

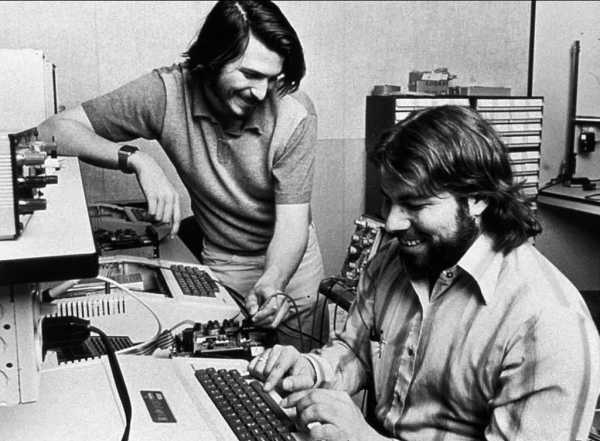

Условия современности

В тени огромной промышленной машины непросто разглядеть продолжающуюся историю ремесла. Можно заметить что практически любые новые виды производственной деятельности человека даже во времена тотальной индустриализации по прежнему первоначально проходят этап персонального ремесла, где единичные мастера осваивают и развивают новые технологические процессы. Только потом эти наработки разбиваются на отдельные элементы и шаги в форме напоминающей мануфактурное производство и лишь затем получают возможность превратиться в очередную отрасль промышленности. Так происходило не только с древними ремёслами ткачей и кузнецов, точно такой же процесс наблюдается повсеместно. Единичные мастера производили первые фотоаппараты и радиоприборы, поднимали в воздух первые самолеты и снимали первые кинофильмы. Даже первоначальное развитие компьютеров, сыгравших важнейшую роль в информационной революции конца XX века, происходило в рамках небольших групп взаимодействующих умельцев, кооперация которых во многом походила сначала на кооперацию мастеров в средневековых цехах, а затем на первые мануфактуры с относительно небольшой специализацией и разделением труда. Лишь в XXI веке такие сферы деятельности как программирование и компьютерная графика, прежде являвшиеся уделом немногих мастеров, приобретают характер массового производства.

Нетрудно заметить, что с древнейших времен развитие ремесла и технологии, даже несмотря на катаклизмы и кризисы, продолжается нарастающими темпами и если уже в XX веке скорость революционных изменений в образе жизни горожанина сравнялась со скоростью смены человеческих поколений, то в настоящее время процесс изменений и преобразований напоминает стремительный поток. Такая скорость трансформации всех условий жизни человека буквально сносит традиционные основы многих культур. Большинство культур, претендуя на универсальность, на поверку зачастую оказываются привязанными к определенному климату, к конкретной местности и её флоре и фауне, к имеющемуся уровню развития технологии и образованности населения, к исторически сложившимся стереотипам и догматическим утверждениям, принятым на веру без постоянной перепроверки. В таком бурном потоке уже трудно разглядеть очертания старых культур, но начинает активно складываться общее всемирное культурное поле, составленное из наиболее крепких осколков прошлых и вновь появляющихся традиций и общепринятых норм. Все более яркое и насыщенное событиями настоящее заставляет людей все чаще забывать о прошлом и выстраивать взаимоотношения с миром заново, сознательно или несознательно адаптируясь к новым условиям существования.

Безусловно, развитие технологии — процесс далеко не равномерный. Можно представить его как волны новых знаний и последствий их применения от точек возникновения изобретения до границ, максимально доступных для используемой формы производства. Автоматизированное поточное производство позволяет в кратчайшие сроки доставлять плоды технического прогресса огромному количеству людей, но и у этого способа есть очевидные границы, очерченные конечностью доступных природных ресурсов, емкостью рынка и платежеспособностью населения. Несмотря на уже более чем двухсотлетнюю историю освоения электричества, более 1 млрд. человек по прежнему не имеет к нему доступа, а в век, казалось бы повсеместных, информационных технологий доступ к сети Интернет имеет менее половины населения планеты. Во многом основная технологическая и, связанная с ней, культурная инерции сохраняются в деревнях и небольших городах, в то время как мегаполисы мира все больше становятся похожими друг на друга, сливаясь в единое поле мировой массовой культуры, сложившейся к концу XX века в форме постиндустриальной экономики.

Экстенсивный рост производства всегда обнаруживает его возможные границы и такое обнаружение часто оказывается крайне болезненным. Например, исчерпание доступной для использования в качестве топлива для бронзового литья древесины в конце Бронзового века стало одной из причин катастрофы цивилизационного масштаба. Превратив в полупустыню некогда густые леса, покрывавшие всё Средиземноморье, первая попытка построения глобальной цивилизации не выдержала испытания потеплением и последовавшей сильнейшей засухой и голодом и была в кратчайшие сроки уничтожена практически до основания воинственными «народами моря». Более чем на 400 лет регион практически полностью лишился культуры: разрушились экономические связи, прекратили существование многие города и даже страны, полностью исчезла даже довольно развитая письменность. История знает немало подобных кризисов, пусть и не столь разрушительных. И каждый раз разрешение накопившихся противоречий требует от общества и культуры относительно быстрой реакции и концентрации больших усилий для интенсивной адаптации.

Внедрение принципов массового производства во все большем количестве отраслей и связанный этим стремительный рост объемов выпускаемой продукции первое время компенсировался экстенсивным ростом зоны рыночной торговли и транспортной доступности её удаленных уголков. Такое расширение уже во второй половине XX века достигло своих предельных ограничений — доступных ресурсов нашей планеты и численности её платежеспособного населения. Только усилия огромного количества специалистов смогли ослабить эти ограничения с помощью различных уловок вроде перехода от удовлетворения имеющихся к формированию новых потребностей или создания дополнительного платежеспособного спроса кредитованием. Формирование общества потребления стало в какой-то мере спасением, хотя в действительности лишь отсрочило необходимость более кардинальных изменений. Ограниченность ресурсов и связанная с этим ограниченность в количестве выпускаемого товара к концу XX века оказалась частично скомпенсирована превращением большой части экономики в информационную, связанную с производством интеллектуального продукта. В этом процессе в ускоренном виде также наблюдаются все стадии развития ремесла от мастерства отдельных инженеров и программистов до формирования потокового производства программ, кинофильмов, книг и других элементов культуры. Принеся колоссальные перемены в уровне жизни людей по всей планете, XX век оставил в наследство раскрученный маховик крупной государственно-капиталистической экономики, поглотившей практически все сферы жизни человека. Даже само изобретение новых продуктов и видов деятельности становится в некоторой степени массовым производством в форме всевозможных стартапов и краудфандинговых компаний, короткий период развития энтузиастами-основателями которых в случае успеха как правило заканчивается поглощением одной из крупных корпораций, либо превращением в новую корпорацию. Большинство же начинаний так и не достигает «успеха», не вписываясь в современную капиталистическую модель, что принято трактовать как полную несостоятельность.

На рубеже XX и XXI веков скорость изменений в образе жизни человека значительно превысила скорость смены поколений и если XX век не переставал удивлять радикально новыми научно-техническими открытиями, случавшимися почти каждое десятилетие и постепенно становившимися частью обыденной жизни, то сегодня этот разрыв между изобретением и его широким внедрением оказывается все короче и исчисляется годами и даже месяцами. Такое ускорение перемен оказалось беспрецедентным и человек еще только начал формировать адаптационные механизмы для существования в такой изменчивой среде. Стабильность условий жизни, привычность устоявшихся форм общественных взаимоотношений и сохраняющаяся во времени ценность однажды полученного знания грозят исчезнуть под натиском постоянно возникающих новых промышленных и социальных технологий. Каждый отдельный человек и общество в целом стоят перед необходимостью ускорения и интенсификации обучения, быстрого практического овладения новшествами. Такая изменчивость бросает вызов человеческой природе и получает естественный ответ, прорывающийся через века специализации и разделения труда. Идеал высокоспециализированного профессионала с высшим профильным образованием начинает терять привлекательность, на фоне все большего отставания образовательных стандартов от производственных реалий, а также стремительного изменения экономических условий профессиональной деятельности.

В настоящем мире человеку, если он хочет оставаться уверенным в своих силах и соответствии их постоянно меняющимся требованиям окружающего мира, необходимо сохранять остроту и открытость ума, готовность принимать и изучать всё новое и неизвестное. Теперь чтобы не потеряться в потоке нужно постоянно поддерживать и развивать свои познания и кругозор, совершенствовать и видоизменять свои навыки и умения. Глобальные информационные сети и культура обмена информацией в ней активно поддерживают этот процесс и в некоторой степени компенсируют отставание традиционных образовательных систем. В интернете накоплены огромные базы знаний как теоретических, так и практических и эти знания жаждут найти применение. Достаточно лишь желания и некоторого количества времени для того, чтобы самостоятельно освоить практически любой навык или умение, изучить какую-либо сферу знаний, только при помощи Сети. Постепенно развиваются не только способы подачи информации, но и способы взаимного обучения. Проведение онлайн-обучения удаленных групп учеников превращается в новый вид профессиональной деятельности.

Ремёсла в современности

В условиях массового производства практически всего, что только можно произвести, ремесло, казалось бы, должно было окончательно исчезнуть, однако оно не только смогло сохраниться в отдельных областях, но и обретает все более широкие перспективы развития. Уже в XIX веке одухотворенность и индивидуальность ремесленных изделий активно противопоставлялась бездушным фабричным товарам массового производства и потребления. На протяжении всей Промышленной революции ремёсла сохранялись в отдаленных от промышленных центров уголках, в форме хобби, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, народных художественных промыслов и штучного производства на заказ предметов роскоши. Новые изобретения и открытия даже проходя процесс индустриализации и превращаясь в массовый продукт всегда оставляют и некоторую долю мелких производителей, работающих независимо и самостоятельно. На фоне промышленного производства одежды продолжает существовать и развиваться дизайн и индивидуальный пошив одежды, на фоне киноиндустрии продолжает существовать независимое авторское кино, а несмотря на засилье интернет-корпораций открытые сообщества независимых программистов продолжают создавать шедевры компьютерного кода.

Ремёсла — не застывшие во времени остатки прошлых культур, а постоянно развивающиеся живые организмы, даже несмотря на порой неблагоприятные окружающие условия. Яростное противостояние ремесленника и машины на заре фабричного производства сменилось вдумчивым изучением и творческим применением самых передовых технологий и машин. Все новые технологические открытия и наработки промышленности активно усваиваются мастерами и ремесленный труд со временем становится все более современным и технически оснащенным. Современный плотник содержит в своей мастерской десятки станков и машин, облегчающих работу и ускоряющих производственный процесс, не лишая результаты такой работы индивидуальности и творческого посыла мастера. Прогресс наполнил и обогатил ремёсла, расширив возможности мастера, освободив его от монотонных и малоэффективных операций, расширяя простор для подлинного творчества. Массовое производство затронуло не только потребительские товары, но и всевозможные инструменты и станки, снизив их цену и сделав доступными многим. Уже начиная с середины XX века набирает силу DIY-движение (Do It Yourself, «Сделай сам»), которое несет идеи независимого самостоятельного производства, ремонта и модификации всевозможных вещей. Причем мотивация этого движения далеко не ограничивается восполнением недоступности тех или иных товаров на рынке, а связана с потребностью в самореализации и в расширении кругозора людей, а также в персонализации и одушевлении различных сторон жизни в мире обезличенной массовой культуры.

Культура потребления создала образ успешного человека, имеющего в собственности множество дорогих вещей, пользующегося дорогостоящими услугами и получающего от этого удовлетворение и наслаждение. Для многих этот идеал и по сей день остается главным ориентиром для направления приложения своих жизненных сил. Однако уже довольно многочисленны те, кто осознал всю ограниченность такого идеала и недостижимость через простое потребление высших состояний, доступных человеку. Никакие покупки не могут заменить человеку радости решения трудной задачи, уверенности в собственной самостоятельности и счастья творческой самореализации. Промышленность же может дать для этого инструменты, материалы, обеспечить энергией и необходимой информацией. Сегодня человеку нужно лишь отстраниться от заполнения жизни товарами массового производства и обнаружить всю широту своих возможностей окружить себя чем-то более теплым и настоящим. Те, кто уже осознал и ощутил счастье быть творцом в наш потребительский век, очень часто готовы делиться не только своей радостью и внутренней свободой, но и знаниями, умениями и навыками с другими, еще не познавшими этих возвышенных состояний. Также как на заре промышленной революции передовые знания эпохи передавались в виде стажировок у различных мастеров и собраний философских обществ и кружков, многие современные мастера проводят мастер-классы и публикуют инструкции по техникам своей работы в интернете. В обществе узких специалистов и стандартизованного труда потребность в расширении знаний и умений становится насущной для многих людей, в особенности горожан, занятых в сфере интеллектуального труда и фактически отрезанных от многих возможностей производительной деятельности. Отделенные от творческой самореализации стеной предубеждений индустриальной эпохи и неуверенности, порожденной отсутствием практики, современные горожане зачастую даже не осознают до конца всю важность творчества и самостоятельности, но раз вкусив это сладкое ощущение самореализации уже не готовы от него отказаться.

Являвшиеся уделом отдельных художников и дизайнеров творческие пространства и мастерские открываются для все большего количества людей. Крупные компании предоставляют доступ к мастерской в качестве социального пакета работникам. Творческие и производственные пространства создаются как центры изобретательства и проектирования продуктов массовой промышленности. Набирает популярность абонементная модель использования оборудованных мастерских, предоставляющих доступ к профессиональным инструментам и различными материалам практически каждому желающему. Да и сами инструменты любительского класса широко доступны и позволяют освоить почти любую сферу производства самостоятельно или небольшой группой. Даже сегодня не редки случаи совместной организации ремесленных мастерских и устройство их по принципам артели.

Заключение

Ремёсла с самого момента своего возникновения стали вершиной технологической мысли и оставались основой производства многие тысячелетия. Несмотря на прохождение различных исторических этапов и происходившие в их ходе трансформации, ремесленный способ труда, опирающийся на личное мастерство работника или их небольших согласованных групп, всегда находит себе место в постоянно меняющемся мире. Вытесненное из производства товаров повседневности массовой промышленностью, ремесленный подход сместился выше в производственной цепочке и стал основой для проектирования и проведения исследований новых технологий и видов продукции. И если производство товаров народного потребления стало прерогативой крупных фабрик и заводов, то создание самих фабрик и заводов долгое время оставалось особым ремеслом — уделом немногих мастеров архитектурного и инженерного проектирования. Потоковое производство умеет быстро и качественно копировать уже готовые изделия, но их разработка и тестирование и сегодня часто представляет собой скорее мастерство ремесленников, чем налаженный потоковый изобретательский процесс. В сфере информационных технологий возникли и продолжают существовать множество всевозможных сфер деятельности, таких как программирование или веб-дизайн, блоггинг или поддержка сообществ в социальных сетях, зачастую сохраняющие ремесленные черты, не охотно превращаясь в формы массового производства.

Высокая частота смены технологических и культурных условий жизни в современном мире становится серьезным испытанием для многих культур и отдельных их представителей. Когда-то периоды серьезных перемен в общественной жизни представлялись отдельными кризисами и не без труда преодолевались с надеждой на установление в будущем более устойчивых к кризисам форм. И каждый раз эти формы точно также переживали новые кризисы в связи с новыми витками исторических изменений. Сегодня можно констатировать наступление перманентного кризиса, вход в состояние постоянных трансформаций как следствие адаптации к постоянным технологическим и социальным изменениям. Инерционная крупная промышленность не способна мгновенно реагировать на такие изменения, массовое производство с большим трудом справляется с ограничениями ресурсов и разрывами глобального рынка. Ремесленный подход может стать основой для сохранения и преумножения знаний и технологий, их практической реализации и поддержания устойчивости общества в непрекращающемся потоке перемен. Немало уже представителей класса новых ремесленников, заново открывших личное мастерство и радости творческой самореализации. Благодаря широкому распространению информационных сетей и облегчению доступа к необходимому оборудованию теперь почти каждый может стать мастером, причем не обязательно только в одной сфере, что становится особенно важно на фоне очевидной неспособности традиционных форм образования успеть за нарастающими темпами социально-экономических трансформаций. Кажущиеся утерянными в глуши потребительского общества и потоке глобализированного массового производства знания, умения и навыки сохраняются среди отдельных мастеров и умельцев, накапливаются в сети Интернет и могут стать основой для назревающей локализации и очеловечивания производственного процесса. Кто знает, может быть развитые формы мастер-классов станут основой для новой системы образования, а самостоятельное создание предметов окажется достойной альтернативой массовому производству и потреблению товаров. Дадим ремеслу шанс!

ooley.ru

Реферат Ремесло

скачатьРеферат на тему:

Ремесло́ — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия.

Ремесло возникло с началом производственной деятельности человека, прошло длительный исторический путь развития, принимая различные формы: а) домашнее ремесло — в условиях натурального хозяйства; б) ремесло на заказ — в условиях разложения натурального хозяйства; в) ремесло на рынок. С возникновением ремесла на заказ и особенно на рынок связано появление и развитие городов как ремесленно-торговых центров. Домашнее ремесло нередко называют домашней промышленностью (то есть производством несельскохозяйственной продукции), ремесло на заказ и на рынок — кустарной промышленностью. В русской Статистической литературе нередко все ремесленники XIX—XX вв. назывались кустарями.

Домашнее ремесло широко распространено на протяжении всей истории докапиталистических обществ. Сельское население производило большую часть потребляемых им ремесленных изделий. Постепенно ведущую роль стало играть ремесло на заказ и рынок. В древней Греции, древнем Риме, в странах древнего Востока имелось значительное количество ремесленников, ведущих самостоятельное хозяйство и изготовлявших изделия на заказ или рынок.

Становление профессионального ремесла, особенно в городах привело к возникновению новой сферы производства и нового социального слоя — городских ремесленников. Возникновение развитых форм их организации (цехи), защищавших интересы данного слоя, создало особо благоприятные условия для развития городского ремесла в Средние века. Ведущими отраслями городского ремесла были: сукноделие, производство металлических изделий, изделий из стекла и др. В процессе промышленного переворота (середина XVIII в. — первая половина XIX в.) фабрично-заводская промышленность, основанная на применении машин, вытеснила ремесло. Ремесло (на заказ и на рынок) сохранилось в отраслях, связанных с обслуживанием индивидуальных нужд потребителя или с производством дорогих художественных изделий — гончарное дело, ткачество, художественная резьба и т. д.

В большей степени ремесло сохранилось в слаборазвитых странах. Однако и здесь происходит его вытеснение фабрично-заводской промышленностью в результате индустриализации этих стран. Сохраняются народно-художественные ремёсла, связанные с обслуживанием туризма и экспортом.

Издавна человечество знало такие ремёсла, как:

- кузнечное

- гончарное

- плотницкое

- столярное

- портновское

- ткацкое

- прядильное

- скорняжное

- шорное

- пекарное

- сапожное

- печное

- кожевенное

и многие другие.

В России после 1917 года число ремесленников и кустарей резко сократилось, они были объединены в промысловую кооперацию. Сохранились лишь несколько всемирно известных народных художественных промыслов: Гжельская керамика, Дымковская игрушка, Палехская миниатюра, Хохломская роспись и др.

История

Уже в древнем мире встречаются начатки ремесленной деятельности, проявляющейся в обработке известных предметов, большей частью на дому собственника материала и руками рабов. О таком характере ремесленного труда в Греции мы имеем свидетельство Гомера.

При презрении греков к ремесленному труду, признававшемуся недостойным свободного человека, Р., как постоянная профессиональная деятельность, было делом весьма ограниченного контингента лиц, если не считать метойков и рабов, входивших в состав дома (греч. οίκος).

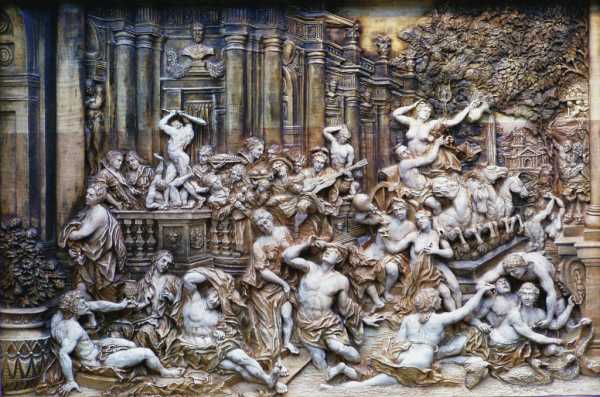

Некоторые ремёсла и в Греции, однако, поднялись на высокую степень, несмотря на применение самых простых орудий и инструментов. С течением времени получили распространение Р. не только по предметам роскоши, но и по удовлетворению обыденных потребностей низших классов населения.

Уже в Греции ремесленники испытывали иногда конкуренцию со стороны сравнительно крупных производств, возникающих с середины V-го столетия до н. э. Одинаковый, в общем, характер носит ремесленное производство и в Риме. При существовании обособленных, замкнутых хозяйств, удовлетворявших свои потребности с помощью специализации рабского труда, в Риме не было почвы для развития Р., как свободной профессиональной деятельности; за отсутствием контингента лиц, который бы постоянно нуждался в продуктах чужого труда и имел бы возможность их оплачивать, римские ремесленник, будлер и т. д. и (artifices) должны были наполнять ряды пролетариев. Только при наличности известного имущества, служившего источником доходов (обыкновенно — небольшой поземельный участок), ремесленник мог безбедно существовать и в исполнении случайных заказов иметь подсобный заработок. С образованием крупных поместий, поглотивших значительную часть мелких поземельных участков, ремесленники, ряды которых главным образом пополнялись вольноотпущенными, должны были искать работу на стороне и исполнять её на дому у заказчика.

С целью увеличения объёмов производства в какой либо артели, артель могли экономически поставить под контроль или приобрести в собственность один или несколько хозяев и тогда она перерастала в фабрику или в завод. С появлением в каком-либо ремесле всё большего количества сложных и энергоёмких машин и механизмов, и, особенно, с привлечением достижений науки, промысел перерастал в промышленность. Наличие сложных и многочисленных машин и механизмов и наукоёмких процессов — именно та грань, за которой кончается промысел и начинается промышленность. Примером здесь может служить превращение в XIX веке в России Иванова, ранее типичной слободы, состоящей, в основном из ткацких артелей, в город с большим количеством ткацких фабрик. Далее, с большим применением современных, научно обоснованных процессов, Иваново стал центром текстильной промышленности в России. Вот некоторые другие примеры «эволюции» промыслов в промышленность с возрастанием объёмов производства, усложнением и увеличением количества используемого оборудования и с привлечением науки:

- пекарное и мельничное ремесло превратились, каждое в свою часть пищевой промышленности

- сапожное ремесло превратилось с годами в обувную промышленность

- ткацкое и прядильное ремесла вместе родили текстильную промышленность

- портновское ремесло превратилось в швейную промышленность

- кузнечное ремесло стало прародителем целого ряда промышленностей, связаных с обработкой металлов.

Тем не менее, многие ремёсла продолжают существовать наряду с рождёнными ими промышленностями, создавая профессиональную среду, из которой рекрутируется масса специалистов в соответствующую промышленность. Так, например, высококвалифицированные столяры или сапожники используют свой потенциал в мебельной, или в обувной промышленностях.

Литература

- Д. Э. Харитонович. Ремесло. Цехи и миф // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2. М.: Наука, 1999, с. 118—124

ремесло-изготовления предметов быта, орудий труда, оружий, с помощью ручного труда

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907).

wreferat.baza-referat.ru

Ремесла и ремесленники | Сочинения на свободную тему

Ремесла в современном мире не утратили своей актуальности и популярности. Ремесленное искусство и народные промыслы берут свои истоки с незапамятные времен и сохраняют историю народа и страны в изделиях народного творчества. Национальные мотивы, опыт поколений, передающийся тысячелетиями, и умение мастеров всё это отражается в изделиях народные умельцев.

Изделия, созданные мастерами ремесленного промысла, такие как роспись по дереву, чеканка по металлу, гончарные изделия, украшения из бисера, кружево, прядение и многие другие, являются

уникальными произведениями народного творчества. Каждое изделия это результат творческое мысли мастера, отражением его любви к истории своего народа и согрето теплом умелых рук.История создания и развития народного творчества и ремесленного дела насчитывает тысячелетия. Восхищает верность ремесленников и промысловиков делу своих отцов, дедов и прадедов, передающих знания от отца к сыну. Народные умельцы, передающие накопленные веками опыт, знания и прививающие любовь к народному ремеслу у нового поколения позволяют сохранить самобытность народа, при этом в каждом изделии отражается индивидуальность

мастера и оригинальность в решении творческих вопросов.Изначально вещи, предметы обихода, утварь всё создавалось только с практической целью, но со временем стали уделять внимание и красоте создаваемых вещей. И в результате польза и красота стали неотделимы в работе мастеров. В создаваемых изделиях мастера раскрывали свои представления об окружающем их мире, об отношении к истории и к природе родного края.

Фантазиями мастеров полевые цветы и травы переплетались в невероятно яркий и красивый орнамент, простые глиняные ковши превращались в удобные и красивые сосуды, а крыши домов украшали деревянными скульптуры. Каждая такая индивидуальная вещь и окружающий мир делала уникальным, так каждая изба как и всё её содержимое отличались друг от друга, в каждом доме был свой неповторимый уют и стиль.

Современные мастера работают с материалами хорошо изученными поколениями мастеров, но при этом пытливые ум, народная смекалка и фантазии в работе подталкивают на изучение новых способов обработки и сочетания не сочетаемых вещей, создавая уникальные произведения народного творчества

school-essay.ru

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Видеоурок. Всеобщая история 5 Класс

История так и оставалась бы набором сухих фактов, если бы мы не знали самых разных бытовых подробностей. Ведь все, что мы изучаем, касается живших когда-то людей, которые веселились и грустили, строили дома и украшали их, возделывали поля и готовили пищу. На уроке вы узнаете о том, как жили земледельцы и ремесленники Древнего Египта.

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте

Большинство населения Египта составляли земледельцы и ремесленники.

Земледельцы

Труд земледельцев кормил все население Египта.

Сеяли преимущественно пшеницу и ячмень.

Из инструментов использовали следующие виды орудия.

Для рыхления земли мотыгу, позднее – деревянный плуг с медным наконечником.

При жатве деревянный серп с вкладышем из кремния, позже – металлический серп.

Чтобы вырастить зерно, из которого пекли хлеб, осуществляли много работ.

• Прокапывали каналы (чтобы вода во время разлива Нила достигала далеких участков).

• Строили плотины (они задерживали воду), чтобы земля была влажной и удобренной.

• Пахали землю – взрыхляли землю с помощью плуга.

• Сеяли зерно.

• Жали – срезали зерно серпами.

• Молотили – отделяли зерно от колосьев. Для этого по зерну прогоняли скот.

• Веяли – отделяли крупные зерна от мякины, семян сорных трав, песчаных частиц, пыли и т.п. (см. Веяние) Для этого в Древней Египте подбрасывали зерно вверх, чтобы ветер унес мякину.

Ремесленники

В Древнем Египте существовало множество ремесел.

Кузнецы изготавливали из меди орудия труда и оружие.

Ткачи ткали и пряли льняное полотно.

Гончары изготавливали глиняную посуду.

Каменотесы занимались обработкой камня. Камень использовали для строительства храмов и гробниц. Плиты подгонялись друг к другу с поразительной точностью, которая удивляет даже современных архитекторов.

Ювелиры делали украшения из золота, серебра и естественного сплава золота с серебром. О высоте ювелирного искусства представление дают ювелирные изделия, найденные в гробницах (см. Подвеска из гробницы Тутанхамона. Каирский музей,

Кулон в форме ястреба. Гробница Тутанхамона. Каирский музей).

В Древнем Египте существовали также строители, плотники, кожевники, корабельщики.

Жилища

Дома небогатых египтян были сделаны из тростника, обмазанного илом, или из сырцового кирпича, поэтому дома простых египтян не сохранились до наших дней. Кирпичи делали из глины, смешанной с навозом и камышом (см. Сырцовый кирпич).

Пища

Лепешки из ячменя, корневище папируса, овощи (особенно лук).

Иногда сладкие фрукты (финики, инжир, виноград).

Мясо ели только по праздникам.

Основной напиток – пиво. Пили также виноградное вино (о пище древних египтян).

Одежда

Небогатые египтяне носили одежду из грубого льняного полотна.

Это были набедренные повязки, а также юбки до колен. (Об одежде).

Конспект

История так и оставалась бы набором сухих фактов, если бы мы не знали самых разных бытовых подробностей. Ведь все, что мы изучаем, касается живших когда-то людей, которые веселились и грустили, строили дома и украшали их, возделывали поля и готовили пищу. На уроке вы узнаете о том, как жили земледельцы и ремесленники Древнего Египта.

Всесильным владыкой Египта был фараон. Ему подчинялись вельможи — царские советники и военачальники. На службе у фараона и вельмож состояли многочисленные писцы. Могущество фараона обеспечивало большое, хорошо обученное войско.

Земледельцы и ремесленники составляли большинство населения Египта. Они должны были прокормить не только себя и свои семьи, но и фараона, его вельмож, писцов и воинов. Земледельцы платили налоги — отдавали в казну часть урожая (рис. 1).

Рис. 1. Жители Древнего Египта (Поваляева Н.Е.)

Огромного труда требовало орошение полей. На берегах Нила египтяне строили земляные насыпи, отделявшие одно поле от другого. Благодаря насыпям вся страна, если смотреть на нее сверху, была похожа на шахматную доску. Во время разлива вода надолго застаивалась в квадратах, образованных насыпями. Влага пропитывала землю, а плодородный ил оседал. Земля становилась

interneturok.ru

Ремесленники России

Народные промыслы и ремёсла издавна занимали важное место в хозяйстве России и являлись неотъемлемой частью отечественной культуры. Долгие гонения на частную собственность и мастеров-одиночек, начавшиеся после октябрьского переворота, и продолжающееся до сих пор, нанесли урон не только заводам и фабрикам, но и мелким предприятиям, на которых мастера-умельцы всей семьёй с немногочисленными подмастерьями производили штучный товар. Пресловутая «коллективизация», о которой известно по деяниям большевиков в сельском хозяйстве, нанесла удар и по кустарному производству. Недолгий период так называемой Новой Экономической Политики не в счёт – кустари были согнаны в артели, которые работали по планам «сверху». Планировались не только объём продукции, но и ассортимент. И всё – в строгом соответствии с «идеологическими установками». Для индивидуального творчества места не оставалось. Постепенно это привело к деградации многих народных промыслов. Шедевры создавались лишь для зарубежных выставок и (или) по специальным заказам. Это создавало видимость заботы государства о народном творчестве. А ведь именно в годы советской власти исчезли или оказались на грани исчезновения такие народные промыслы, как петровская глиняная игрушка (Костромская обл.), глиняная игрушка Кубани (Краснодарский край), «кайтагская» вышивка (Дагестан) и некоторые другие.

Несмотря на все зигзаги истории и пренебрежительное отношение к ручному труду, Россия – одна из немногих стран мира, всё же сумевшая сохранить исторические традиции и стилевые особенности развития ряда народных промыслов. В настоящее время интерес к народному творчеству и мастерам русской школы усиливается во многих странах мира, и Россия не исключение. На основе старинных традиций и технологий народного искусства во многих городах и сёлах возрождаются народные промыслы, основываясь на мастерах русской школы ваяния и зодчества. В нашей стране возрождение народных промыслов связано не только с растущей популярностью народного творчества, но и с необходимостью его углубленного изучения и желанием сохранить для будущих поколений творения народных мастеров русской школы. Современные народные промыслы, в отличие от народного искусства прошлого, это художественные производства. Уже само их название, заменившее применявшееся ранее – «кустарные промыслы», характеризует их направленность на решение художественных задач. В то же время, народные промыслы русской школы являются не просто одним из компонентов профессионального искусства, а специализированной частью декоративно прикладного искусства.

Мезенская, или палащельская роспись

Мезенская, или палащельская роспись, как русский народный промысел, берёт свои истоки в начале 19 века. На реке Мезень, что в Архангельском крае, жили русские люди и долгими зимними вечерами претворяли в ней свой взгляд на мир, свои надежды, чувства и верования.

Росписывались ею нехитрые предметы домашней утвари – сундуки, ковши, короба, прялки. Позднее центром мезенской росписи стала деревня Палащелье (отсюда и второе название).

Прежде всего, мезенская роспись – это свой самобытный орнамент. Этот орнамент притягивает и завораживает, не смотря на свою кажущуюся простоту. А предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри, источая добро и мудрость предков. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична. Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, зверь или птица — находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние образы северных славян.

Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий идут ещё с наскальных рисунков и являются видом древнего письма, передающем традиции народов Севера России. Так, например изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки – это порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там.

Естественно, вся роспись делается только вручную, и согрета теплом рук и мыслями самих художников, потомков старых мезенских мастеров.

Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета – красный и чёрный (сажа и охра, позднее сурик). Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет. В настоящее время в целом технология и техника мезенской росписи сохранились, за исключением разве что того, что чаще стали применяться кисти.

Некоторое внутреннее различие современной мезенской росписи от старой ощущается и потому, что изначально роспись производилась только мужчинами, тогда как в наше время ею больше занимаются женщины.

Мастера

Имена и фамилии мастеров упоминаются крайне редко. Личность творца материальной культуры не интересовала собирателей и не известна широким массам. В задачи искусствоведов входило описание ремесел, мастера воспринимались как рядовые представители традиции. Специалистов, прежде всего, интересовали достижения в традиционных ремеслах, а не личность конкретного носителя материальной культуры, знакомство с которым предполагало обобщение результатов его деятельности за длительный период творчества.

Раскрытие роли мастера в традиционных ремеслах требует комплексного подхода. На основе имеющейся информации сделаем попытку показать его роль в организации работ, сохранении и развитии традиций и обучении ремеслу.

Формирование мастера, его учеба происходили по традиционной для народных ремесел последовательности: ученик – подмастерье – мастеровой – мастер первой руки – Мастер – Творец. Начиная помогать деду, отцу или близким родственникам, мальчик приобретал навыки и получал советы старших. Как правило, полученные опыт и навыки, не подвергались критике. Авторитет учителей был велик, полученные знания закреплялись в дельнейшей практике и использовались всю жизнь. Мастеровой средней руки до глубокой старости работал «как знает», «как старики говорили (делали)». Полученные от старших навыки закреплялись работой в артели, где учил и воспитывал коллектив. Через несколько лет наступало время, когда способности и характер личности превращали подмастерье в самостоятельно работающего ремесленника, который или оставался исполнителем, или становился мастером первой руки – организатором строительства известных типов построек: как домов, так и судов.

Из мастеров первой руки в артели всегда выделялся голова – «артель без вожака, что топор без держака» – а среди вожаков-профессионалов появлялись мастера-творцы, наделенные талантом развивать полученный опыт и создавать то, чего до него не было.

Из народных легенд видно, что работа мастера – это показатель верхнего предела в ремесле, которое уже переходит в творчество. Это подразумевает большую духовную составляющую труда. Легенда о строении Преображенской церкви на острове Кижи приписывает авторство Нестору, который построил храм и выбросил свой топор в воды Онежского озера со словами: «Нет, не было и не будет такой церкви». В этой фразе заключается самоотдача мастера – он вложил в строительство все свои силы, весь ум и всю душу. Подобная легенда записана в середине XIX века С. Максимовым в селе Кола. Безымянный мастер, известный строительством многих церквей по Поморью, после постройки восемнадцатиглавой церкви выбросил свой топор в реку Тулому, сказав собравшемуся народу: «Не было на свете такого мастера и не будет», после чего он уже «не брал топора в руки». Интересно, что в этой легенде сохранились слова мастера: «Я-де Богу работаю, мзды большой приемлю, только без денег домой не пущайте», и признание народа «Божья мол над тобой милость святая. Все как быть надо», в благодарность «в шапку покидали денег много».

Анализируя традиции обучения ремеслу и формирования мастеров можно сделать вывод, что на каждом этапе своего становления, мастер имел определенный уровень знаний и опыта, в соответствии с которым брался за заказы и решал задачи разной сложности. Но на любом этапе Мастер был организатором работ артели и автором проекта.

В середине XX века в связи с развитием реставрационных работ появилась потребность в мастерах-плотниках традиционной школы, которых еще было не мало в послевоенный период. Архитектором А.В.Ополовниковым, который был автором проекта и руководителем реставрации ансамбля Кижского погоста, в 1948 г. на о.Кижи была создана первая бригада из местных мастеров-плотников. В нее вошли М.К.Мышев, Б.Ф.Елупов, Ф.К.Елизаров, Н.П.Федосов, Н.И.Мотов, К.П.Клинов. Все они родились в кижской округе, учились в артелях у стариков, о которых всегда рассказывали с большим уважением.

Возглавил артель М.К.Мышев (п.Соломенное), который пользовался авторитетом самого опытного специалиста и мудрого человека. Его правой рукой стал молодой и энергичный Б.Ф.Елупов (д.Ерснево). Опыт, умение и физическая сила помогали ему организовать и выполнять то, что уже не по силам было М.К.Мышеву. Мастер В.П.Клинов (д.Клиново) до самой смерти работал плотником-реставратором в музее, обучал и консультировал молодых реставраторов. Более молодые по возрасту братья А.И. и Н.И. Степановы (д.Посад, Волкостров) всю жизнь проработали на реставрации и перевозке памятников музея. Оба они не только плотничали, но и с детства шили лодки. Больше двадцати лет проработал реставратором на о.Кижи самый известный из оставшихся в живых плотников – Н.Ф.Вересов (д.Еглово). Его уважали даже старшие по возрасту плотники за ум, добросовестность, честность, мастерство и знания. Он также строил лодки и выполнял любые столярные работы.

С развитием в нашей стране реставрационной практики, кроме традиционного обучения в бригаде, плотники обучались на курсах и в училищах, а некоторые специалисты самостоятельно изучали и возрождали забытые традиции и технологии. Интересен опыт московского архитектора-реставратора А.В.Попова, который не только разрабатывает проект реставрации памятника и руководит работами, но и сам занимается плотницким делом. Изучая деревянное зодчество, он пришел к пониманию того, что технология XIX-ХХ вв. отличается от технологии обработки дерева XVIII и более ранних веков в первую очередь применяемым инструментом. А.В.Попов сам освоил кузнечное ремесло, по старым образцам сделал новый инструмент и воссоздал исчезнувшие способы рубки и тески. С 1985 года его артель выполняет реставрационные работы на удаленных памятниках Архангельской области – церквях в Верхней Уфтюге и Неноксе. Применяется метод полной перекатки, переборки и восстановления больших и сложных срубов. Работа ведется годами и начинается с выбора и заготовки в лесу деревьев. Бригада реставраторов, во главе которой стоит сам А.В.Попов, организована по принципу традиционной артели. Своих плотников А.В.Попов сам принимал и увольнял, учил и проверял, рассчитывал зарплату и управлял работой. Хотя некоторые подходы А.В.Попова (в частности по реставрации Преображенской церкви в Кижах) оспариваются специалистами, бесспорно то, что возрождены старая технология обработки дерева и плотницкая артель, способная работать на больших памятниках.

Мастера — плотники и реставраторы не только создавали среду обитания и средства передвижения, но и накапливали и сохраняли самые высокие традиции народного знания и умения, передавали свой опыт следующим поколениям. Все мастера вкладывали свою лепту в развитие ремесел, а мастера-творцы на основе знаний и природного чутья — создавали новые традиции. Работа мастеров является эталоном для остальной массы ремесленников. Они являлись носителями высокой культуры и морали, их дела оставались в памяти людей. С исчезновением мастеров исчезают лучшие произведения традиционной культуры народа, теряются старые знания, навыки и технологические приемы.

В современный период без поддержки государства, музеев, без создания специализированных центров традиционные ремесла не сохранить. А если нет традиций — нет и мастеров, и как следствие мы становимся беднее, и материально и духовно, «и рвется нить времен».

www.hnh.ru